Machtkampf beim FC Bayern: Hoeneß, Eberl und das Governance-Problem

Als der damalige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch 2015 dem Spiegel sagte, er sei “auf Distanz” zu seinem Vorstandschef Martin Winterkorn, kam das einem Tabubruch gleich.

Das Zitat löste einen beispiellosen öffentlichen Machtkampf aus, der alle Akteure und das Unternehmen selbst beschädigt zurückließ: Piech musste von seinem Amt im Aufsichtsrat zurücktreten, Winterkorn durfte zwar vorerst weitermachen, galt aber als dauerhaft geschwächt, und sogar die Aktienmärkte litten unter den wochenlangen Querelen in Wolfsburg. Nicht zuletzt aus Gründen des Selbstschutzes kommt es in einem Konzern wie VW daher nur äußerst selten zu so öffentlichen Attacken.

KEINEN ARTIKEL MEHR VERPASSEN – JETZT UNSEREN WHATSAPP-KANAL ABONNIEREN!

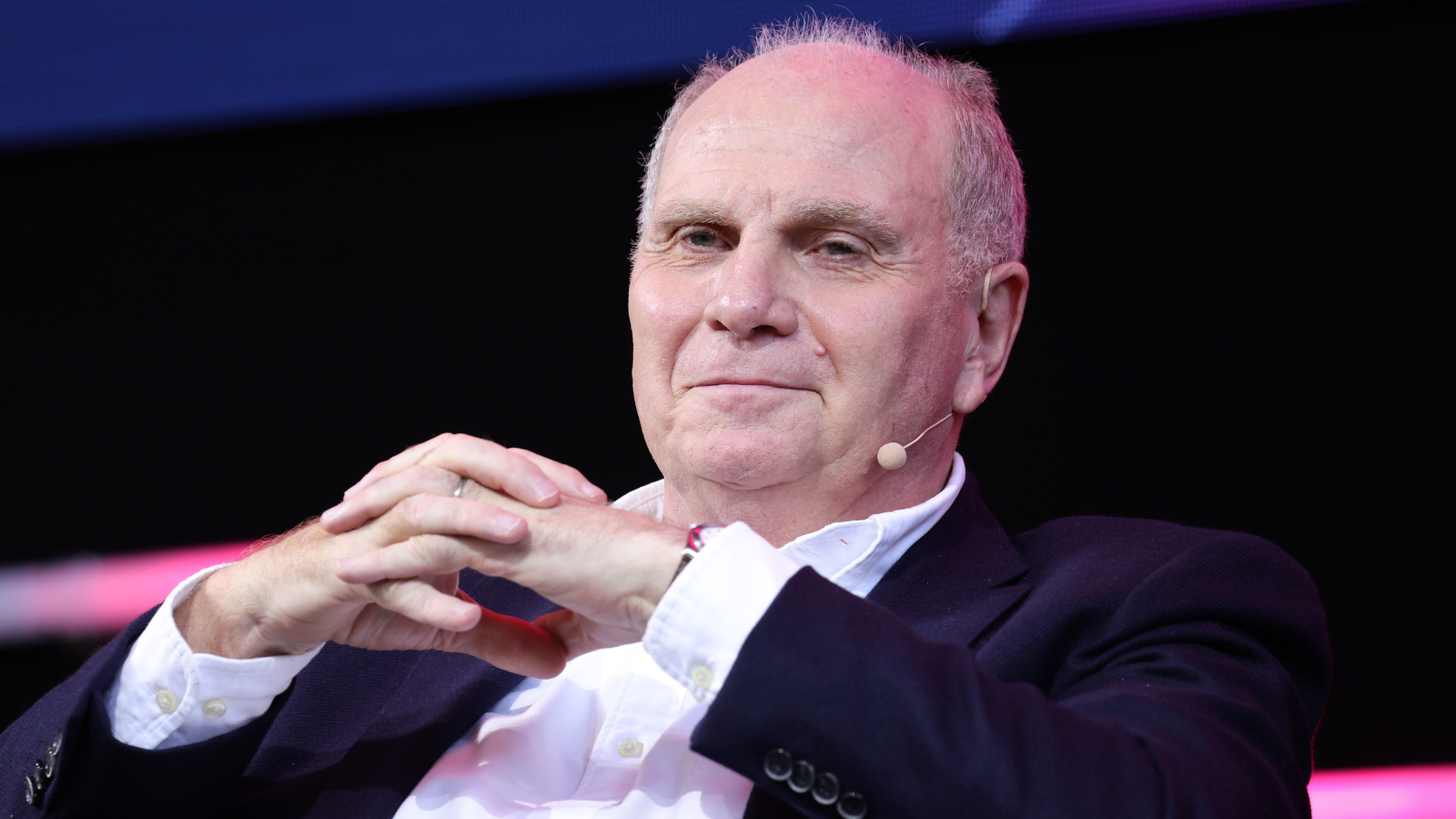

Als Uli Hoeneß indes am vorletzten Wochenende im Sport1–Doppelpass saß, seinem Sportvorstand Max Eberl empfahl, “weniger empfindlich” zu sein und zudem durchblicken ließ, dass Karl-Heinz Rummenigge und er sich längst zurückgezogen hätten, wenn denn nur “die richtigen Leute am richtigen Posten” seien, richtete auch dieser Auftritt Schaden an.

Hoeneß untergrub vor laufenden TV-Kameras die Autorität seines eigenen Vorstands und beschädigte das Bild des Vereins. Doch anders als der VW-Machtkampf vor zehn Jahren war das für den FC Bayern keine Ausnahmesituation, sondern nur ein ganz normaler Sonntagvormittag – leider.

- FC Bayern Frauen: Doppelpackerin Oberdorf schießt Bayern zum Sieg

- FC Bayern: Tradition bewahrt: HSV wieder mal chancenlos in München – 5:0

- FC Bayern Frauen: Muss Barcala die Offensive umbauen?

FC Bayern: Aufsichtsrat vs. Vorstand

Dabei sind Konflikte zwischen Aufsichtsrat und Vorstand nichts Ungewöhnliches, sondern sogar im Aktiengesetz verankert. Der Aufsichtsrat kontrolliert, berät und bestellt den Vorstand, der wiederum das operative Geschäft führt. Beide Gremien vertreten dabei unterschiedliche Rollen und Perspektiven: strategische Kontrolle auf der einen, operative Umsetzung im Tagesgeschäft auf der anderen Seite.

Wir finden: Fußball muss bezahlbar sein. Deshalb bieten wir unseren Content frei zugänglich für alle an. Außerdem verzichten wir bisher auf Werbung, um in der Themensetzung einen Fokus auf Qualität statt Quantität gewährleisten zu können. Unser Konzept baut auf die finanzielle Unterstützung unserer Leser*innen und Hörer*innen. Damit wir auch morgen wieder kritischen, fairen und sachlichen Journalismus rund um den FC Bayern betreiben können, brauchen wir dich!

Dass diese Konstellation Reibungen erzeugt und Konflikte verursacht, ist normal und kann sogar produktiv sein, sofern sie intern ausgetragen werden und solange die grundsätzlichen Verantwortlichkeiten klar bleiben. Beides scheint beim FC Bayern seit Jahren nicht mehr der Fall zu sein.

Konflikte in aller Öffentlichkeit

Insbesondere bei Uli Hoeneß ist die Liste öffentlich vorgetragener Kritik an Personen inner- und außerhalb des Vereins lang: Von Lothar Matthäus und Paul Breitner über Christoph Daum und Willi Lemke bis zu Oliver Kahn und Thomas Tuchel, um nur einige Beispiele aus der Vergangenheit zu nennen.

Hoeneß würde zu seiner Verteidigung sicher sagen, dass er all diese Kämpfe allein zum Wohle des Vereins ausgefochten hat, und bei einigen Beispielen wäre man geneigt, ihm recht zu geben.

Es ist aber schlicht taktlos, den eigenen Sportvorstand öffentlich als “zu empfindlich“ und nicht hart genug darzustellen – zumal dann, wenn dieser erst vor wenigen Jahren seine Burnout-Erkrankung öffentlich gemacht hatte.

Unklare Kompetenzen bei Transferentscheidungen

Darüber hinaus erscheinen vor allem bei Transferfragen die Verantwortlichkeiten zwischen Vorstand und Aufsichtsrat des FC Bayern diffus, wie die berüchtigte Transfer-Taskforce vor zwei Jahren und die wiederholten Interventionen durch den Aufsichtsrat in diesem Sommer gezeigt haben.

In einer idealen Welt würde der Aufsichtsrat zu Beginn der Transferperiode gemeinsam mit der sportlichen Führung klären, welche Veränderungen im Kader angestrebt werden, wie sich das Gehaltsbudget entwickeln soll und welche Mittel für Transfers zur Verfügung stehen. Ebenso müsste abgesprochen sein, was passiert, wenn noch Spieler verkauft werden und damit zusätzliche Gelder verfügbar werden.

Beim Abgang von Kingsley Coman in diesem Sommer etwa schien Max Eberl davon auszugehen, dass er die Transfererlöse in neue Spieler investieren kann, bis Uli Hoeneß per SZ-Interview eine Leihe forderte. Am Ende verpflichteten die Bayern mit Nicolas Jackson tatsächlich einen Leihspieler, dessen Kosten allerdings in etwa so hoch waren wie die gesamten Transferausgaben vom FSV Mainz in diesem Sommer.

Ob aber für Kaderplatz 14 oder 15 noch ein weiterer Leihspieler kommen soll, darf in einem funktionierenden Governance-System nicht durch spontane Wortmeldungen eines einzelnen Aufsichtsrats entschieden werden.

Formale Gremien, informelle Macht beim FC Bayern

Auf dem Papier verfügt der FCB freilich über ein klar geregeltes Governance-System: einen mit hochrangigen Persönlichkeiten besetzten Aufsichtsrat, eine Satzung mit definierten Zuständigkeiten und einen Vorstand mit klarer operativer Verantwortung.

In der Praxis aber überlagern informelle Strukturen und persönliche Netzwerke diese Ordnung. Vor allem die Medienpräsenz von Uli Hoeneß wirkt wie ein zusätzlicher Machtfaktor, der weit über die formalen Kompetenzen eines Aufsichtsratsmitglieds hinausgeht.

Ein einzelnes Interview kann Transferpläne verändern, Personalentscheidungen relativieren und öffentliche Debatten in eine Richtung lenken, die intern womöglich nie abgestimmt wurde. Governance findet so nicht in Gremiensitzungen, sondern in der Öffentlichkeit statt. Man muss Max Eberl und dem ganzen Verein wünschen, dass sich das in Zukunft ändert.

Hier weiterlesen