FC Bayerns Dilemma und Eberls Ausweg

KEINEN ARTIKEL MEHR VERPASSEN – JETZT UNSEREN WHATSAPP-KANAL ABONNIEREN!

Was für Bayernfans und -kenner paradox klingen mag und außerhalb des Bayernkosmos wohl für Stirnrunzeln sorgt, zeigt sich im Wesentlichen in zwei Aspekten:

In der Bundesliga wirkt der FC Bayern deutlich weniger dominant als zu den Hochzeiten unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola. Damals holte das Team zweimal 90 Punkte – heute wäre man bereits mit 80 zufrieden.

Im DFB-Pokal und in der Champions League wartet der FC Bayern seit fünf Jahren auf eine Finalteilnahme. Eine solche Durststrecke gab es zuletzt Anfang der 1990er-Jahre.

- Roundtable zu den Männern des FC Bayern

- Analyse: 4:0 des FC Bayern in Heidenheim

- Neueste Podcastfolge: Straus raus und Champions-League-Aus

Bereits vor einem Jahr attestierte ich dem FC Bayern das Ende der Phase des FC Bayern als „Super-Club“. Dieser Artikel führt die Analyse gewissermaßen fort: Wie dramatisch ist der sportliche Abstieg? Woran liegt er? Und wie kann der FC Bayern wieder an die einstige Super-Bayern-Phase anknüpfen – wenn überhaupt?

Champions League und DFB-Pokal: Wie schlimm ist es wirklich?

Zwischen 2010 und 2020 stand der FC Bayern achtmal im Halbfinale der Champions League, viermal im Finale und gewann zweimal den Titel. Ein Jahrzehnt sportlicher Exzellenz, das den Klub an die absolute Spitze Europas führte. Seit 2021 jedoch gelang nur noch ein einziges Mal der Einzug ins Halbfinale.

Das Aus gegen Villarreal bleibt besonders bitter – hier war der FC Bayern der klare Favorit. Die Niederlagen gegen Paris, Manchester City, Real Madrid und zuletzt Inter Mailand waren einzeln betrachtet erklärbar – in Summe jedoch ernüchternd.

Noch deutlicher ist der Einbruch im DFB-Pokal: Von 2010 bis 2020 scheiterte der FC Bayern nie vor dem Halbfinale. Seit 2021 gelang kein einziger Einzug in die Runde der letzten Vier. Neben den Niederlagen gegen Freiburg und Leverkusen schmerzten vor allem die Blamagen gegen Holstein Kiel, Borussia Mönchengladbach (0:5) und den Drittligisten Saarbrücken. Gegen einen Zweitligisten hatte Bayern davor zuletzt 2004 verloren, gegen einen Viertligisten 2000.

Diese Ergebnisse stehen im klaren Widerspruch zum Selbstverständnis des Vereins. Bayern München ist zwar weiterhin ein starker Klub – aber längst keiner mehr, der regelmäßig um die europäische Krone spielt.

Blick zurück: der FC Bayern im sportlichen Olymp

Die goldenen Jahre zwischen 2010 und 2020 – insbesondere 2013 bis 2016 – waren kein neuer Dauerzustand, sondern eine positive Anomalie: ein Ausnahmezustand, getragen von einer historisch seltenen Koinzidenz vieler richtiger Entscheidungen.

Nach einem sportlichen Tiefpunkt 2007 investierte der Klub klug und mutig. Mit Franck Ribéry begann 2007 eine Transferreihe, die über Arjen Robben, Mario Gomez, Manuel Neuer bis zu Javi Martínez reichte – fünf große Transfers, fünf Treffer.

Parallel entwickelten sich Eigengewächse wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba und Thomas Müller zu Führungsspielern und Weltklasseakteuren.

Louis van Gaal legte die taktische Basis für ein modernes Positionsspiel, Heynckes perfektionierte sie mit seiner mannorientierten Adaption von Klopps passorientiertem Gegenpressing, Guardiola hielt das Niveau auf hohem Level. Eine solche Abfolge war weder planbar noch beliebig reproduzierbar. Sie war, bei allem Verdienst, auch eine Glücksserie.

Doch genau diese Einordnung fehlte dem Klub zunehmend – und so begann der Rückweg von der Spitze bereits früher, als viele glauben wollten.

Fünf Dilemmata: der stille Rückzug vom OlympX

1. Zu späte Einsicht trotz früher Anzeichen

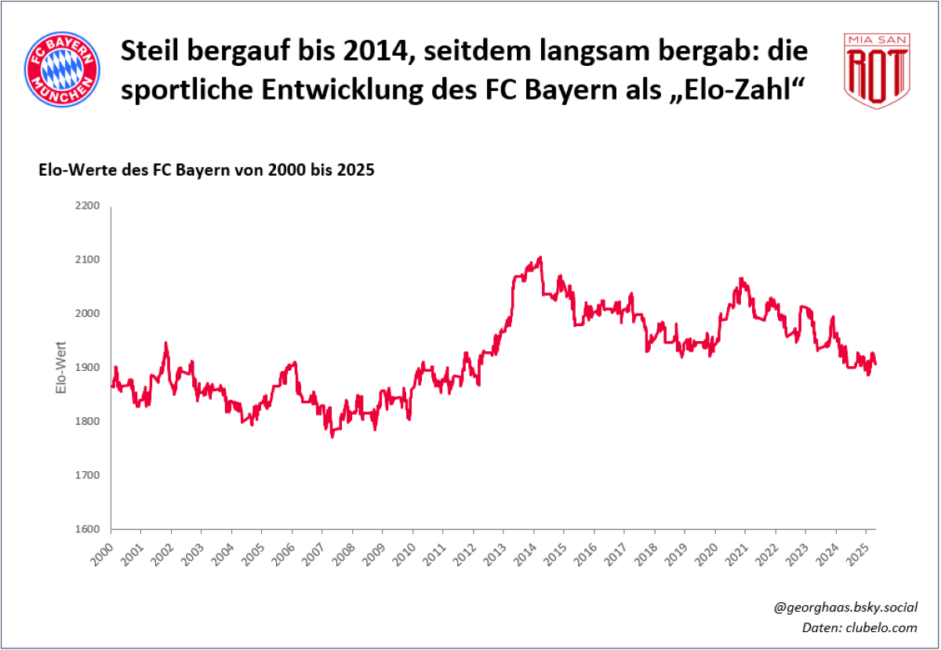

Zwischen 2007 und 2014 stieg der FC Bayern im Elo-Ranking von 1772 auf 2106 Punkte – der höchste Wert der Vereinsgeschichte, europaweit jemals nur übertroffen vom FC Barcelona (2110 Punkte im Jahr 2012). Zur Einordnung: Der Wert von 1772 bedeute Platz 29 im europäischen Elo-Ranking, der Wert von 2106 Platz 1.

Bis 2017 hielt der FC Bayern sich meist über der 2000er-Marke, doch mit jedem weiteren Jahr verlor der Klub an Substanz. Unter Hansi Flick gab es 2020 noch einmal ein Hoch (2066), aber keine nachhaltige Trendumkehr. Im April 2025 steht der FC Bayern bei 1908 Punkten, auf Rang acht in Europa.

Der Rückgang war real – nur im Klub selbst wurde er lange nicht als solcher anerkannt.

2. Falsche Einschätzung des “Win-now”-Fensters

Getrieben von der Illusion, im „Win-now“-Fenster zu sein, agierte der FC Bayern ungeduldig. Langfristige Kaderentwicklung? Fehlanzeige. Trainer wie Carlo Ancelotti und Julian Nagelsmann mussten früh gehen.

Mut zum Abschneiden alter Zöpfe? Oft zu spät oder zu wenig entschlossen. Altgediente Spieler wie Neuer, Müller, Boateng, Hummels oder Ribéry wurden teils über ihren Zenit hinaus gehalten.

So gelangen Franck Ribéry für den FC Bayern insgesamt sechsmal 30 oder mehr Scorerpunkte, letztmals allerdings bereits in der Saison 2013/14 (!). Arjen Robben schaffte das Kunststück immerhin noch einmal 2016/17.

Im Team blieben beide bis 2019. Für die Nachfolge verzichtete man lange auf große Investitionen. Doch Coman, Gnabry, Costa oder Sané füllten die Robbéry-Lücke nicht adäquat.

3. Zu viele fertige Spieler – zu wenige aufstrebende Jungstars

Die Kaderpolitik setzte auf erfahrene, teure Spieler – etwa Vidal (28 Jahre alt beim Transfer), Hummels (27), Mané (30), Kane (30), Palhinha (29). Diese Spieler brachten Qualität, aber auch ein Verfallsdatum.

Gleichzeitig blieb der Weg für neue Talente blockiert, weil der Kader insgesamt eine hohe Basisqualität hatte.

Bis 2014 hatte der FC Bayern bei seinen großen Transfers in erster Linie auf aufstrebende Spieler wie Ribéry (24), Robben (25), Boateng (22), Neuer (25), Martínez (23), Thiago (22), Lewandowski (25), Kimmich (20) gesetzt.

Von dieser Transferstrategie wich der FC Bayern nach und nach immer weiter ab und die erfahrenen Spieler kamen. Weiterhin ergänzt von Talenten wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala. Aber dies waren eher die Ausnahmen und Glücksgriffe denn Ergebnisse der Transferstrategie des FC Bayern.

4. Bruch mit dem spielerischen Erbe und Abkehr vom „Tiki-Taka“

Pep Guardiola war von 2014 bis 2016 auf hohem Niveau dreimal im Halbfinale der Champions League gescheitert, während Real Madrid sich anschickte, den Wettbewerb zu dominieren.

Uli Hoeneß blickte neidisch nach Madrid und wollte mehr wie Real Madrid sein. Weniger Tiki-Taka, stattdessen mehr Pragmatismus, Zielstrebigkeit und Körperlichkeit.

Und der FC Bayern handelte entsprechend. Die Folge: Mit Ancelotti, Kovac und später Flick setzte der FC Bayern auf Umschaltspiel, Wucht und Körperlichkeit. Spieler wie Vidal, Goretzka oder Sanches verkörperten diesen Stilwandel. Doch das Zentrum verlor an Spielstärke – Thiago war über Jahre der letzte echte Mittelfeldspieler mit spielerischer Kontrolle.

Dieser Kurswechsel beraubte den Klub langfristig seiner klaren Spielidee.

5. Pech – und das Ende einer Glückssträhne

Nicht jede Fehlentscheidung war absehbar. Manche waren einfach vom Pech begleitet: Renato Sanches, Tolisso, Hernández, Mané, Nagelsmann – sie alle hatten nachvollziehbare Verpflichtungsgründe, entwickelten sich aber nicht wie erhofft.

Während von 2007 bis 2013 viele Personalien aufgingen, fehlte dem Klub in den Folgejahren oft das nötige Quäntchen Glück – auf dem Platz wie in der Medizinabteilung.

Eberl: noch kein echter Umbruch

Max Eberl kündigte bei seinem Amtsantritt einen Umbruch an – vollzogen hat er ihn bislang nur ansatzweise. Kein klarer Schnitt, keine Trennung von Altlasten, keine tiefgreifende Verjüngung.

In Eberls erstem Transfersommer war Michael Olise der einzige Neuzugang im Soll-Profil: ein aufstrebender Star, den der FC Bayern noch früh genug, jung genug und preiswert genug findet. Doch seine zweiter großer Transfer João Palhinha passte so gar nicht. Ebenso schaffte er es nicht, im Sommer 2024 Altstars zum Wechsel zu überreden oder gar einen überraschenden mutigen Transfer wie den Verkauf von Kimmich oder Davies umzusetzen.

Eberl wirkte zu lange, als scheue er eine harte Hand gegenüber dem Kader. Das spiegelte sich auch bei den Vertragsverhandlungen wider. Erst der Abschied von Thomas Müller markierte eine echte schmerzvolle und harte Entscheidung – und die kam nicht allein von Eberl. Wenn er den Weg des Umbruchs ernst meint, braucht es mehr Mut. Dann kann aus dem „Weiter so“ ein Neuanfang werden.

Reicht die vorhandene Substanz für eine Rückkehr des FC Bayern in den Olymp?

Der Kader bietet trotz allem eine gute Basis: Kimmich, Davies, Upamecano, Pavlovic, Olise, Musiala, Bischof – sie könnten die Achse einer neuen Generation bilden. Ergänzt um Rollenspieler wie Laimer, Stanisic und Talente wie Aznou, Urbig, Wanner oder Karl.

Doch es braucht ein, zwei Top-Transfers, die sitzen müssen:

- einen Weltklasseakteur für die Offensive

- mehr spielstärke in der Defensive

Ob das reicht, um wieder auf 2100 Elo-Punkte zu klettern, ist offen. Doch für eine Trendumkehr genügt es womöglich.

Fazit: Der FC Bayern muss wieder mutiger und weitsichtiger werden

Der FC Bayern ist – noch – zu gut für die Bundesliga, aber nicht mehr gut genug für Europa. Der Rückstand zur Weltspitze ist eine Frage der Strategie, nicht nur der Ergebnisse. Es fehlt an Klarheit in der Kaderplanung, an Mut zur Entwicklung – und an der Bereitschaft, unangenehme Wahrheiten anzuerkennen.

Der Verein braucht kein weiteres Übergangsjahr, sondern einen echten Eingriff. Wieder stärker auf aufstrebende Stars setzen. Eine neue Idee von Bayern. Vielleicht sogar einen neuen van-Gaal-Moment – nicht als Kopie, sondern als mutiger, unbequemer, zukunftsgerichteter Neubeginn. Und das ausgerechnet in einer Phase eines relativ knappen Festgeldkontos.

Max Eberl hält die Fäden für diesen schwierigen, mutigen Neubeginn in der Hand. Aber er muss sie ziehen. Nicht irgendwann. Sondern im Sommer 2025.

Hier weiterlesen